日本の瞑想:禅・真言・修験道・神道に学ぶマインドフルネスと伝統の智慧、ストレス軽減や睡眠改善に役立つ日常実践の完全ガイド

瞑想は世界的な実践となっていますが、日本の瞑想、マインドフルネス、禅の実践は、ストレス軽減や集中力向上を求める人々の間でますます注目されています。日本の瞑想は、禅、真言宗、その他の伝統的な流派に根ざした確かな技法を持ち、現代においても多くの人々にインスピレーションを与え続けています。

日本の瞑想とは?

日本の瞑想は単一の方法ではなく、数世紀をかけて発展してきた多様な実践の集合です。西洋のマインドフルネスと異なり、日本の瞑想は規律、沈黙、精神的基盤を重視します。禅、真言宗の瞑想、そして日本独自のマインドフルネス的実践を含む日本の瞑想は、伝統的な深みと現代的なストレス軽減効果の両方を兼ね備えています。

禅の瞑想実践

座禅(ざぜん)

座禅は最も広く知られた日本の瞑想法です。安定した姿勢で座り(通常は足を組んで)、呼吸の自然なリズムに意識を向け、思考を執着せず観察します。この静かに座るという行為が強力な気づきの訓練となり、明晰さが生まれる心の空間を作ります。禅寺では何時間も続けられますが、初心者は1日数分から始め、徐々に心身の安定を築くことが勧められます。

座禅は禅仏教の本質とされ、目覚めは未来にあるのではなく、静寂と注意を通して今この瞬間に現れるものと教えます。背筋を伸ばし、手を法界定印に組み、半眼で座る姿勢は、内面と外界のバランスを象徴します。これらの身体的ディテールは単なる儀式ではなく、身体・呼吸・意識を調和させるための道具なのです。

歴史的に、座禅は僧侶や在家信者の両方にとって洞察への入口であり、忍耐・謙虚さ・回復力を養う道でした。その沈黙は、感情に流されずに向き合う訓練となり、日常の課題に直面しても動じない心を育みます。わずかな継続的な実践でも、ストレスや思考との関わり方を変えることができ、精神的修行であると同時に現代生活の実用的な技法ともなります。

只管打坐(しかんたざ)

「ただひたすらに坐る」と訳される只管打坐は、対象や呼吸、真言に集中することなく純粋な気づきを重視する洗練された座禅の形です。思考や感覚、感情が浮かんでも抵抗せずに流れるままにします。その徹底したシンプルさは形式的には平易ですが、深遠な実践でもあります。

曹洞宗において只管打坐は瞑想の最高の表現とされます。目覚めは未来の目的ではなく、坐る行為そのものに現れると教えられています。対象がないため心は執着できず、すべてを平等に抱擁する無限の気づきが養われます。進歩は劇的な体験ではなく、微細な存在感の深まりによって測られます。

只管打坐は道元禅師(1200–1253年)が重視した修行であり、修行と悟りが一体であることを示す実践です。現代人にとっても、この「ただ坐る」実践は、真の平安が努力によってではなく、すでにあるものに憩うことから生まれることを思い出させてくれます。

経行 (きんひん)

経行は座禅の対になる歩行瞑想です。呼吸に合わせてゆっくりと歩き、姿勢を正し、手を組み、視線を下げて歩みます。歩行のリズムそのものが身体と心を融合させます。

禅寺では座禅の合間に行われ、血流を整えつつ瞑想状態を保ちます。僧侶たちは1呼吸ごとに半歩進み、身体と呼吸を一体化させます。これにより、瞑想は世界から退くのではなく、日常の一挙手一投足を完全に意識して生きる道であることを示しています。

現代の実践者にとって経行は、日常生活の中でマインドフルネスを育む方法です。庭を歩くときも、廊下を進むときも、意識的な一歩ごとに心は今へと戻ります。

公案禅(こうあんぜん)

臨済宗に特徴的な公案禅は、「片手で叩く音とは?」などの逆説的な問いを用いて思考の枠を超えさせます。答えを導くのではなく、日常的な思考を断ち切り、直接的な洞察へ飛躍する手段です。

禅師の指導のもと、修行者は独参で理解を示し、時には沈黙や動作で応答します。この過程は概念に頼らず即時性と本物の気づきを養います。

歴史的に公案禅は厳しい修行法であり、直観を研ぎ澄まし、悟りを促すために用いられてきました。現代人にとっても、固定観念を破り、新たな視点を得る方法となります。

念仏(ねんぶつ)

浄土宗・浄土真宗に広まった念仏は「南無阿弥陀仏」と称える実践です。阿弥陀仏の誓願に信を寄せ、称名を繰り返すことで心を静め、信頼と平安を育みます。

集団で唱える場合も、日常で心の中で繰り返す場合もあり、やがてその響きは心を常に安定へと導きます。庶民に広まった念仏は、誰にでも開かれた瞑想であり、祈りであり、心を大きな慈悲へと結びつける道でもあります。

慈悲観(じひかん)

慈悲観は日本の禅では主要ではありませんが、天台や一部の禅に存在します。「すべての存在が安らかでありますように」といった言葉を心の中で繰り返し、自他への慈しみを広げます。観音菩薩への信仰とも重なり、慈悲の実践は瞑想をバランスさせます。

現代人にとって慈悲観は、厳格な只管打坐の柔らかな補完となり、人間関係を和らげ、共感力を育みます。

真言宗の瞑想実践

真言宗は空海(774–835年)によって開かれ、三密(身・口・意)を統合する修法を中心とします。印契・真言・曼荼羅観を用い、宇宙と一体となる瞑想です。

代表的な実践は以下の通りです:

- 阿字観(あじかん):サンスクリットの「阿」の字を観じる

- 数息観(すそくかん):呼吸を数える

- 阿息観(あそくかん):光を観じつつ呼吸を整える

いずれも宇宙との一体感を深める強力な瞑想法です。

阿字観(あじかん)

阿字観は真言宗で最も深遠な修行の一つで、「阿の字の観想」と訳されます。修行者は蓮の上に描かれたサンスクリット文字「阿」に集中します。この「阿」は万物の根源であり、大日如来の本質を象徴しています。

瞑想中は「阿」の字を前に置き、静かな呼吸と共に心をその存在に融合させていきます。単に視覚化するのではなく、自己と宇宙の境界を溶かし、存在の根源そのものと一体となることを目指します。

歴史的に阿字観は最高の悟りへの門とされ、修行者に深い集中と開かれた心を求めます。現代人にとっても、阿字観は人生の神聖な次元を思い出させ、無限のつながりと平和を実感する強力な瞑想法です。

数息観(すそくかん)

数息観は「呼吸を数える瞑想」であり、最もシンプルでありながら効果的な真言宗の修行です。静かに座り、吸う息・吐く息を10まで数え、また最初に戻ります。

一見単純ですが、その力は散漫な心を鎮める点にあります。注意が逸れたら数に戻ることを繰り返すことで、忍耐力と規律を養います。やがて呼吸を数えるという単純な行為が、身体感覚や「今この瞬間」への深い気づきへと発展していきます。

数息観は単なる安定のためではなく、阿字観など高度な修行の準備段階ともなります。現代の忙しい生活の中でも、心の明晰さと落ち着きを取り戻す実用的な方法です。

阿息観(あそくかん)

阿息観は呼吸と光の観想を組み合わせた修行で、浄化と再生を目的とします。深い呼吸をしながら、自分の身体全体が光に包まれているとイメージします。吸う息ごとに清浄が満ち、吐く息ごとに心身の障りが解放されていきます。

この実践は、瞑想を単なる内省ではなくエネルギー的変容と捉える真言宗の思想を反映しています。光は仏の普遍的なエネルギーを象徴し、それに身を浸すことで心身を浄化し、宇宙の純粋さと一致します。

伝統的に阿息観は心の乱れを取り除き、澄んだ心を育てる方法として行われてきました。現代人にとっても、ストレスを減らし、バランスを回復し、日常に神聖な感覚を取り戻す穏やかで力強い修行です。誠実さと継続こそが、この実践を通じて内なる風景を変容させる鍵です。

天台仏教の瞑想実践

観音観(かんぜおん)

観音観は大乗仏教における慈悲の象徴である観音菩薩(観音=アヴァローキテーシュヴァラ)を中心とする瞑想です。天台宗の実践では、観音の安らかな姿を観想したり、その名を称えたりします。時には般若心経を唱えることと組み合わせ、観想と真言の二重の方法で心を安定させ、慈悲と受容の雰囲気を養います。

この実践は心を静めるだけでなく、観音の慈悲と共感の資質に内面的に共鳴することを目的とします。観音の存在を思い描くことで、忍耐と優しさの能力を強化し、瞑想を人と人との関わりを深める心を開く体験に変えていきます。時間が経つにつれ、この観想は世界そのものを慈悲に満ちたものとして見る方法へと変わっていきます。

歴史的に観音信仰は日本で最も広く行われた修行の一つであり、僧侶にも在家にも親しまれました。観音を祀る寺院を巡る巡礼路は、日常生活の守護者としての役割を強めました。現代の修行者にとって観音観は非常に個人的でありながら普遍的な道を提供し、自分自身と他者に慈悲を体現することを学ぶ助けとなります。

摩利支観(まりしかん)

摩利支観は、光と守護の神である摩利支天を中心とする瞑想です。摩利支天はインドや中国仏教に起源を持ち、日本では特に武士の間で広まりました。彼らは戦いにおいて恐れを克服するため、摩利支天の加護を求めたのです。修行者は光に包まれた摩利支天を観想し、その「見えない」「敏捷」「勇気」といった資質を自身に宿すことを願います。

摩利支天のイメージは、危険に直面したときの回復力や障害を無傷で通り抜ける力を強調しています。その光に集中することで、内的な決意が強まり、恐れに屈しない精神が育まれます。戦場以外でも、この実践は自信、明晰さ、そして不確実さの中で立ち続ける力を養います。

現代ではあまり一般的ではありませんが、摩利支観は日本の文化的・歴史的ニーズに適応した瞑想の一例として重要です。今日の修行者にとっては、個人的な恐れを克服し、内なる力を養い、かつて武士を導いた伝統からインスピレーションを得る方法となり得ます。

声明(しょうみょう)

声明は天台仏教における経典読誦の芸術で、旋律を伴う読経を通じて行う瞑想です。普通の読経と異なり、声明はリズム、音程、抑揚を用いて経典を生きた響きに変えます。その声の振動は供養であると同時に、仏の真理の直接的な表現とされています。

この実践は身体・言葉・心を一体化させます。声は集中のための媒体となり、呼吸とリズムを調和させ、雑念から心を解放します。瞑想的な質は、ただ聴くだけでなく全身で声を体現することで生まれ、響きは内にも外にも広がっていきます。

歴史的に声明は寺院や法要で行われ、僧侶たちの合唱が深い静けさと畏敬の雰囲気を作り出しました。現代でも天台の寺院で体験できるほか、個人の修行としても応用可能です。声明は瞑想が必ずしも沈黙に限られないことを示し、人間の声の共鳴を通じて目覚めが訪れる場合があることを教えてくれます。

修験道と密教的実践

山修行(やましゅぎょう / さんがくしゅぎょう)

山修行は修験道における中心的な修行であり、山伏と呼ばれる修行者が山野に分け入り、仏教・神道・自然信仰を融合させた儀礼を行います。山は神聖な領域であり、神仏の力が最も近くに感じられる場所とされ、深い瞑想と変容の場として理想的と考えられました。

この修行には、険しい山道の長距離行、断食、読経、自然との一体化など、肉体的な苦行が含まれます。これらは単なる耐久試験ではなく、執着を捨て、人間と自然の境界を溶かすために行われます。寒さ・空腹・疲労といった自然の厳しさに向き合うことで、修行者は回復力、謙虚さ、精神的な明晰さを培います。

歴史的に山伏は、山そのものを「生きた曼荼羅」とみなし、自然のリズムに調和しながら、肉眼では見えない神仏と交流してきました。現代の探求者にとっては、山修行を「マインドフルな登山」や自然の中でのリトリートとして取り入れることで、大地とのつながりを取り戻し、内なる静けさを再発見する方法となります。

滝行(たきぎょう)

滝行は修験道の中でも象徴的な実践のひとつです。修行者は滝に打たれながら真言や経を唱え、その冷たく絶え間ない水流を心身の浄化に用います。その激しい刺激は身体を揺さぶり、心を静め、新たな再生感覚を生み出します。

滝は「浄化」と「再生」の象徴です。奔流に身をさらすことで、心身の穢れや執着、雑念が洗い流され、澄んだ意識へと生まれ変わります。また、水の轟音は自然の集中点となり、思考をかき消し、今この瞬間に心を固定する役割を果たします。

伝統的に滝行は山伏や僧侶、在家修行者によって行われ、大規模な山岳修行の一部として組み込まれてきました。現代でも日本各地の寺院や修行道場で実践され、一般の人々も体験できる機会があります。今日の瞑想者にとって滝行は、不快さを受け入れることで成長が生まれること、自然の力に身を委ねることで深い浄化と目覚めが得られることを思い出させてくれます。

神道に由来する実践

禊(みそぎ)

禊は神道における浄化の行であり、川や海、滝など自然の水に身を浸すことで行われます。この儀礼は、水が肉体的な穢れだけでなく、精神的な汚れをも清めると信じられてきました。多くの場合、夜明けに行われ、世界が新しく生まれる瞬間と重ねることで「再生」の意味を持ちます。

禊は神道独自のものですが、修験道など仏教の苦行とも重なり、真言や他の修法と組み合わせて行われることもあります。冷水に耐える行為は、意志力を鍛えると同時に自然の力に身を委ねることで、神(かみ)や自然界とのつながりを思い出させます。

現代においても、禊は「更新の儀礼」として行われています。武道の修行に組み込まれることもあり、集中力や勇気を高める手段として用いられるほか、浄化を求める精神的グループでも実践されます。伝統的な形だけでなく、冷水シャワーなどに応用することで、心身の回復力や明晰さ、霊的な浄化を体験する方法として広がっています。

祝詞(のりと)

祝詞は神道における正式な祈りの文であり、古来より神に捧げる言葉として唱えられてきました。韻律的で詩的な構造を持ち、ゆっくりと丁寧に唱えることで、それ自体が瞑想となります。唱える人の心と呼吸が言葉のリズムに同調し、敬虔で静謐な状態が生まれます。

この実践は、自然や神との調和を重視します。祝詞を唱えることによって、宇宙のリズムに自身を同調させ、感謝と敬意を表すのです。瞑想的な効果は、言葉の響きだけでなく、唱える際の誠実な意図からも生まれます。

歴史的に祝詞は、神社で神職が祭祀の際に唱え、空間を清め、神の加護を招くために用いられてきました。現代でも儀礼の中心的な要素ですが、個人の実践としても行われ、マインドフルネスや精神的基盤を養う手段となっています。現代の実践者にとって、祝詞は瞑想と祈りをつなぐ架け橋となり、伝統とつながりながら内的な静けさを得る方法となっています。

現代的な応用

茶道(さどう)

茶道(茶の湯)は「動く瞑想」とも呼ばれます。布をたたむ所作、茶を点てる手の動き、器の扱いなど、すべての動作が細心の注意と気配りの中で行われます。禅の美学に基づき、簡素さと調和、主客の深い「今ここ」の存在感を大切にします。お茶を飲むこと自体が目的ではなく、一つひとつの所作を通して聖なる空間を創り出すことが中心です。

その瞑想的な質は、ゆったりとした所作や静寂の中で育まれます。道具を並べる音、湯の沸く音、茶碗を扱う感覚に完全に没入し、流れるように「今」に生きるのです。こうして茶は目覚めへの媒介となり、日常の中にマインドフルネスを織り込むことを示します。

現代の実践者にとって、茶道は日常に禅を持ち込む方法です。正式な茶会でなくても、お茶をゆっくりと丁寧に点て、飲むだけで静けさと気づきを培うことができます。

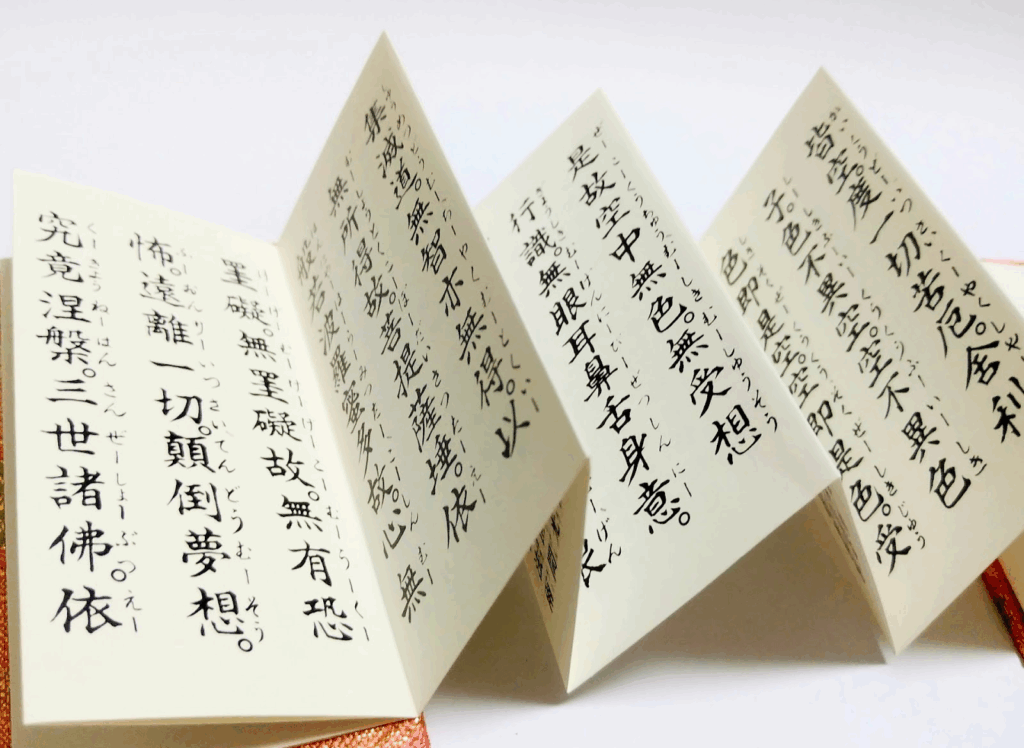

書道(しょどう)

書道は日本の芸術であると同時に、瞑想的な実践でもあります。筆と墨を使い、一画一画を集中して書くことで、呼吸・動作・意識が一つになります。禅の文脈では、書は美を追求するだけでなく、その瞬間の心のあり方を表現するものとされてきました。

書く行為には静けさと集中が求められます。筆はためらわずに動かさなければならず、迷いは線に現れます。そのため、身体と心を一致させた「一点集中」の意識が育まれます。座禅と同じく、結果に執着せず、一度書かれた線は取り消せないという事実そのものが修行となります。

歴史的に、禅僧は「無」や「心」などの一文字を揮毫し、その悟りを超言語的に伝えました。現代の学習者にとって書道は、芸術を通して瞑想を体験する具体的な方法です。伝統的でも簡略的でも、書道はマインドフルネスが沈黙だけでなく創造的行為にも表れることを教えてくれます。

自宅でできる日本の瞑想:座禅・真言・その他

日本の瞑想は、自宅でもさまざまな形で実践できます。大切なのは時間よりも継続性であり、1日わずか5〜10分の実践でも意味のある変化をもたらします。以下は各伝統を個人用に応用する方法です。

禅の実践

- 座禅 / 只管打坐:静かな空間に座布団や椅子を用意し、背筋を伸ばし、手を膝の上に置き、柔らかい視線で座ります。座禅では呼吸に集中し、只管打坐では純粋な気づきに身を任せ、思考や感覚を自然に流します。

- 経行(きんひん):廊下や庭の小道など静かな場所を選び、呼吸に合わせてゆっくり歩きます。姿勢を保ち、一歩ごとに意識を込めることで「歩く瞑想」となります。

- 公案禅:伝統的な公案(例:「片手で叩く音とは何か?」)を選び、答えを探そうとせず、思考を超えるために静かに坐り続けます。

- 念仏:声に出す、あるいは心の中で「南無阿弥陀仏」を唱え、心を安定させ、感謝と信頼を育みます。

- 慈悲観(メッタ瞑想):快適に座り「私が安全でありますように」「平安でありますように」と繰り返します。やがてその祈りを家族、知らない人、さらには敵対する人へと広げます。

真言宗の実践

- 阿字観(あじかん):サンスクリット文字「阿」の字の図を前に置き、穏やかな呼吸とともに観想し、その存在と一体化していきます。

- 数息観(すそくかん):静かに座り、吸う息・吐く息を10まで数えます。注意が逸れたら数に戻ります。

- 阿息観(あそくかん):深く呼吸をしながら、自分の全身が光に包まれていると観想します。吸う息で清浄を取り入れ、吐く息で心身を浄化していきます。

天台仏教の実践

- 観音観(かんぜおん):観音菩薩を観想したり、その名を唱えたりします。般若心経を唱えることと組み合わせる場合もあります。

- 摩利支観(まりしかん):摩利支天の光を観想し、その勇気や回復力を自分の中に取り込みます。

- 声明(しょうみょう):経文を一節選び、リズムや抑揚を意識してゆっくり唱え、声の響きをそのまま瞑想とします。

修験道と密教的実践

- 山修行:可能であれば自然の中で行います。山道をマインドフルに歩いたり、静かに座り、風や大地のリズムと共に呼吸します。

- 滝行:滝がなければ冷水シャワーでも代用可能です。水に打たれながら真言を唱え、穢れが洗い流されるのを観想します。

神道的な実践

- 禊(みそぎ):川や海に身を浸し浄化を行います。自宅では冷水浴やシャワーで代替できます。

- 祝詞(のりと):神への祈りや感謝の言葉をゆっくり唱えます。呼吸を言葉のリズムに合わせることで瞑想状態になります。

現代的な応用

- 茶道(さどう, 茶の湯):お茶を点てる所作を丁寧に行い、湯を沸かす音や茶碗を扱う動作を一つひとつ意識して瞑想とします。

- 書道(しょどう, Calligraphy):筆やペンで文字を書き、筆致に全神経を注ぎます。結果に執着せず、一画ごとを心のあり方として表現します。

たとえ一つの方法だけでも、誠実に続けることで日本の瞑想の精神を日常に取り入れることができます。どの方法も入り口は異なりますが、すべてがより深い気づき、調和、そして内なる平安へとつながっています。

日本の瞑想の効果

日本の瞑想を実践することで、次のような効果が期待できます。

- ストレスや不安の軽減

- 集中力と感情の調整力の向上

- 創造性と明晰さの強化

- 精神的な気づきの深化

- 睡眠の質の改善

科学的研究によれば、定期的な瞑想は集中力を高め、コルチゾール値(ストレスホルモン)を低下させることが示されており、現代生活における強力なツールとなっています。

結論

日本の瞑想は単なるウェルネストレンドではなく、内なる静けさと文化的叡智への道です。初心者でも経験豊富な実践者でも、これらの瞑想を取り入れることで、よりバランスが取れ、明晰で、思いやりに満ちた生き方を育むことができます。

よくある質問

FAQ 1: 日本の瞑想は他のスタイルと何が違いますか?

回答: 日本の瞑想は沈黙、規律、精神的基盤を重視し、禅や真言の伝統を組み合わせています。

実際の事例: 研究では、禅瞑想の実践者は一般的なマインドフルネス実践者よりもストレス耐性が高いことが示されています。

ポイント: 日本の瞑想の強みは沈黙にある

FAQ 2: 日本の瞑想は睡眠に効果がありますか?

回答: はい。呼吸と姿勢に集中することで、自律神経を落ち着かせ、睡眠の質を改善する可能性があります。

実際の事例: JAMA Internal Medicine に掲載された高齢者を対象とするランダム化比較試験(MAPs vs 睡眠衛生教育)により、マインドフルネス瞑想群は睡眠の質、疲労度、抑うつ症状が有意に改善されたことが示されました。

ポイント: 短期間でも瞑想が睡眠の質に良い影響を与えることがあります。

FAQ 3: 日本の瞑想は毎日どのくらい行えばよいですか?

回答: 初心者は5〜10分から始め、集中力が高まるにつれて徐々に延ばすと良いでしょう。

実際の事例: Frontiers in Psychology に発表された研究では、短時間の毎日の瞑想でも、多くの実践者においてストレスレベルの有意な低下が確認されています。

ポイント: 大切なのは時間より継続

FAQ 4: 日本の瞑想に特別な道具は必要ですか?

回答: いいえ。静かな場所と座布団や椅子があれば十分です。

実際の事例: 日本の僧侶は簡素な畳や正座用の椅子だけで瞑想を行うことが多いです。

ポイント: シンプルさが修行の本質

FAQ 5: 子供にも日本の瞑想は効果がありますか?

回答: はい。ガイド付き瞑想は集中力や感情のコントロールを高める助けになります。

実際の事例: 日本や海外の学校で導入されたマインドフルネスプログラムでは、数週間の実践で子どもたちの集中力や感情調整の改善が報告されています。

ポイント: 静かな子供は強い大人に育つ

FAQ 6: 日本の瞑想は宗教的ですか?

回答: 仏教的な背景がありますが、多くの現代の実践者はマインドフルネスや健康のために行っています。

実際の事例: 調査では、世界の瞑想者の半数以上が宗教的理由ではなく心の明晰さを求めて禅を実践しています。

ポイント: 精神的な根源は普遍的な利益につながる

FAQ 7: 座禅と只管打坐の違いは何ですか?

回答: 座禅は呼吸への集中を含みますが、只管打坐は対象を持たない純粋な気づきです。

実際の事例: 上級の禅修行者は只管打坐でより高いマインドフルネスを示しました。

ポイント: 違う扉でも同じ気づきの道に通じる

FAQ 8: 日本の瞑想は不安に効果がありますか?

回答: はい。呼吸や姿勢を中心とした瞑想はストレスホルモンを低下させます。

実際の事例: MBSR(マインドフルネス・ストレス低減法)の臨床試験では、抗不安薬と同等に、不安症状が約30%改善したことが報告されています

ポイント: 一部の不安障害に対して、瞑想が薬と同等の効果を持つ可能性があります

FAQ 9: 瞑想が正しくできているかどうかはどう確認できますか?

回答: 完璧さではなく「今ここにあること」が目的です。気が散っても呼吸に戻れば、それが正しい瞑想です。

実際の事例: 熟練した禅僧でさえ思考がさまようことがありますが、穏やかに呼吸へ戻っています。

ポイント: 瞑想とは到達ではなく戻ること

FAQ 10: 日本の瞑想は仕事の生産性を高めますか?

回答: はい。短い瞑想休憩でも集中力や意思決定力が向上します。

実際の事例: 大学生を対象としたあるシステマティックレビューによると、MBSR実践により作業効率が20%向上し、思考の脱線が30%減少したというデータがあります

ポイント: 静けさは行動を強める

関連記事

- JAMA Internal Medicine に掲載されたランダム化比較試験 — マインドフルネス瞑想群は、睡眠の質、疲労度、抑うつ症状が有意に改善されたことが報告されています。

- MBSR(マインドフルネス・ストレス低減法)の臨床試験 — 抗不安薬と同等に、不安症状が約30%改善したという研究結果が示されています。

- Open Psychology JournalOpen のレビュー研究 — MBSRの実践により作業効率が20%向上し、思考の脱線が30%減少したと報告されています。

- 合掌とは何か ― 時を超えたしぐさの意味と実践 — 日本仏教における合掌の歴史的背景と瞑想法としての意義を解説。

- 仏教における瞑想の特徴 — 仏教と瞑想の関係、そして禅・真言・天台など多様な瞑想法の特徴を紹介。