成功者が実践するマインドフルネスと瞑想の力

マインドフルネス・瞑想の実践により成功した人の実例

マインドフルネス・瞑想を実践すると、どんな効果があるのでしょうか。

1979年にジョン・カバット・ジン博士によって、医療の世界にマインドフルネスが導入されました。仏教においての修行法である瞑想から、宗教の要素を取り除きストレスを緩和するために応用したことが始まりといわれています。

脳科学の発展を通して、瞑想をすると自律神経が安定したり、集中力が養われ肝が座ったりする状態になるなど様々な効果があると分かってきました。

今では、インテル、フェイスブックやナイキなど、アメリカの大手企業がマインドフルネスを研修に導入しています。

今回の記事では、歴史上の人物をはじめ、ビジネスの世界やスポーツ界において、マインドフルネスや瞑想を行い成功した人物をご紹介します。また、世界的に認められている日本の禅と瞑想の関係性についても解説していきます。

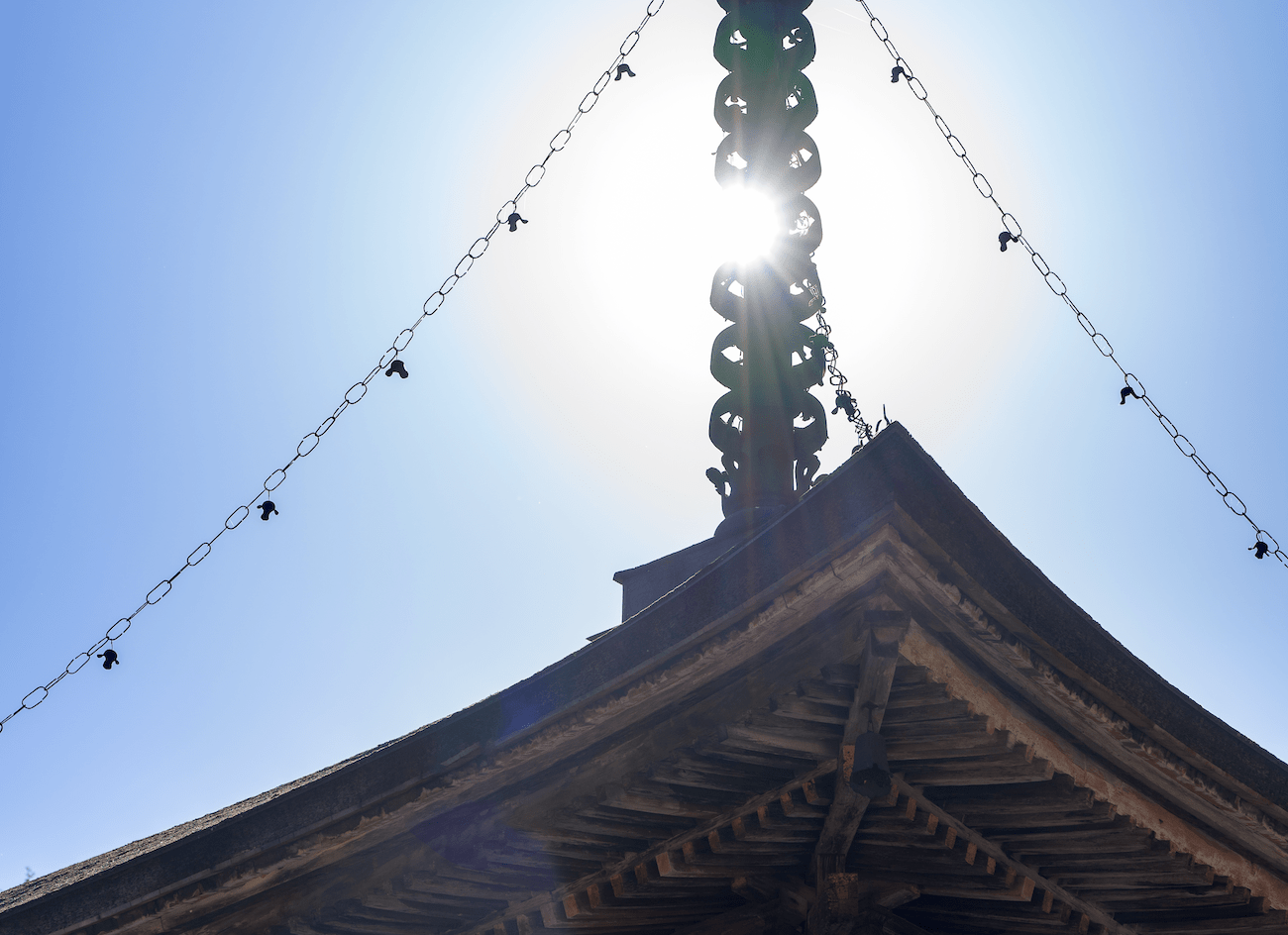

禅とは?

禅とは、「精神を統一して真理を追求する」という意味のサンスクリット語「ディヤーナ」を音訳した「禅那(ぜんな)」を略した言葉です。仏教における修行法のひとつで、真理を悟るために、雑念を持たずに心を集中させる瞑想をいいます。

大乗仏教の一派である禅宗は、中国で発祥し鎌倉時代に日本に伝わりました。

禅を通じて心の中で悟りを理解することを重んじており、生まれながらにして持つ「本来の自分」に戻ることを目的としています。

禅と瞑想の違い

禅と瞑想はどちらも仏教であり、心が無になる状態を目標とし、呼吸を意識して行うという共通点がありますが、目的が異なります。

瞑想は、脳がほぐれて不安や疲れなどなく穏やかな気持ちになることが目的ですが、坐禅の目的は何もありません。坐禅を行うこと自体が、坐禅の目的なのです。目的を決めず、意味を考えないことです。

ウォーキングを例にして、瞑想と坐禅をみてみましょう。

瞑想は、「運動不足を解消したいから歩く」というように目的を持つものだとします。

一方で坐禅は、「ただ歩く」のです。ただひたすら歩くことで結果的に運動不足を解消できる、というイメージが分かりやすいのではないでしょうか。

禅と武士

鎌倉時代初頭、中国から伝えられた臨済宗を栄西が開き、道元が曹洞宗を開きました。

黙々と、ただひたすらに坐禅を徹底する修行を日本にもたらしたとされています。

ディヤーナ禅定は、虚心坦懐(きょしんたんかい)の瞑想的な訓練を行います。虚心坦懐とは、先入観を持たないことを指します。

心に何のわだかまりも持たず、気持ちがさっぱりしていること、また、そうした心で物事に臨む態度という意味を表しています。

坐禅を通して己の心の本性と向き合い鍛錬を行い、悟りを得ようとする考え方は、鎌倉時代に権力争いに明け暮れ、ときに命のやり取りが日常茶飯事だった武士に尊重されたようです。常に自分自身の身体に注意を払い、要らない動きを排除していました。

「生」への執着から離れ、いつ「死」がめぐって来てもいいように日常的に覚悟をしていたのです。武士たちは、自分の命を懸けて悟りを追求しました。

明治以降、日本の禅は世界中に広がっていくこととなるのです。

新渡戸稲造は、著書「武士道」でこのように書き記しています。

- 「仏教は、運命に対する穏やかな信頼、避けられない事柄を心静かに受け入れ深い精神性を武士にもたらした」

- 「危険や災難を目にしてもストイックに落ち着き、生に執着せず、死に親しむ心をもたらした」

- 「言葉で表現できる範囲を超えた思念の領域へ、瞑想をもって到達しようとする人間の努力」

このように、避けることのできない状況を受け止める精神力や、危険に直面しようとも死を恐れず淡々と受け止め、次は何をするべきかを冷静に、そして的確に判断できる行動力を支える大切な条件として、禅宗があることを武士との関係性に触れながら記しました。

ここからは、禅の達人といわれている、新しい時代を切り開いた勝海舟、西郷隆盛について解説していきます。

また、ビジネスの世界、スポーツ界やエンターテインメント業界において、マインドフルネスや瞑想を行っていた有名な方もご紹介します。

勝海舟

「行蔵(こうぞう)は我に存(そん)す、毀誉(きよ)は他人の主張、我に与(あず)からず我に関せずと存候(ぞんじそうろう)」

この言葉は、勝海舟の名言のひとつとして知られています。

「進むか退くかは自分が決めること、それをけなしたり褒めたりするのは自分以外の人の主張であって、私には関係のないこと」といった意味です。

1823年、江戸で生まれた勝海舟は、武士であり、政治家として幕末から明治維新へと激しく移り変わる日本で、大変重要な役割を果たした人物です。

戊辰戦争で新政府軍が江戸に迫った際、幕府側の代表として西郷隆盛と話し合い、江戸城の攻撃を中止するかわりに城を明け渡す約束をします。(江戸無血開城)

また、日本海軍の発展に尽力しました。

剣術と坐禅

若かりし頃の勝海舟は、寝る間も惜しんで剣術の修行に没頭しました。道場で稽古が終わった後も、神社の境内で稽古を続けたといいます。木刀を打ち振り、その後静々と瞑想に入る、このルーティンを夜が明けるまで何度も繰り返しました。

また、剣術を極めるために20歳のころからおよそ4年間、坐禅の修行に励んだ勝海舟は、のちに自伝「氷川清話」で、「坐禅と剣術が土台になった」と語っています。

禅の目指す境地には、「不動心」があります。この不動心とは、「他によって動かせることのない心、動揺することのない精神」を指します。

勝海舟は、何度も暗殺されそうになりましたが、そのたびに命を捨てる覚悟で切り抜けてきました。

「切るなら綺麗に切れ、おとなしくしといてやる」

刀を持って襲い掛かろうとする敵に対して、このように言って放った勝海舟の胆力は、瞑想や坐禅によって磨かれたのでしょう。

西郷隆盛

「敬天愛人(けいてんあいじん)」

これは、明治維新の立役者である西郷隆盛の座右の銘です。意味は、「道は天地自然のものにして、人はこれを行うものなれば、天を敬するを目的とす。天は人も我も同一に愛し給う故、我を愛する心を以て人を愛する也」とされています。

つまり、「自分を愛するのと同じように人を愛すること」という意味です。

1827年に鹿児島で生まれた西郷隆盛は、17歳から28歳までの間 誓光寺の無三住職に参禅していたといいます。

薩摩藩の重罪人として沖永良部島へ5年間島流しにされた時には、高温多湿で雨量も多いという過酷極まりない環境の中、絶えず見張られた状態で格子牢に閉じ込められるという生活をおよそ3年間も強いられます。三度の食事以外は、水や食料をほとんど口にせず、常に正座で読書や瞑想の日々を送っていたと伝えられています。

そのような生活を続けたため、日に日に痩せていった西郷隆盛は、生と死の狭間で次の詩を残しています。

「朝に恩遇を蒙(こうむ)り 夕べに焚坑(ふんこう)せらる、人世の浮沈 晦明(かいめい)に似たり。

縦(たと)い光を巡らさざるも、葵は日に向かう、若く運開く無きも 意は誠を推す。

洛陽の知己 皆鬼となり、南與の俘因(ふしゅう)独り 生を盗む

生死何ぞ疑わん 天の付与なるを、願わくは魂魄(こんぱく)を込めて 皇城を護らむ。」

解釈

「朝方には君公より大事にされながら、夕方には穴の中に生き埋めにされてしまう。

人間の運命というものは、空の雲のように定まりのないものだ。

葵という花は曇っていても、いつも太陽に向けて咲いている。

もし自分が運が開けず、青天白日の身になることができなくても、

心はいつも忠誠を尽くし続けるつもりである。

京都にいた同志たちは皆死んでしまい、南海の孤島に自分ひとり

ぬくぬくと生きていることが不思議なくらいだ。生と死は天の与えるもので、

人間の力が及ばないことは百も承知ではあるが、願わくば命がなくなったとしても

魂だけはこの世に留めておいて、天皇をお護りしたいものである。」

禅を通して得た考え

西郷隆盛は、数々の名言を残しており、その言葉を座右の銘にしているという方もいるのではないでしょうか。その中のひとつをご紹介します。

「世のすべてのひとからけなされても落ち込ます、すべての人から褒められてもうぬぼれるな。」

この言葉から、他人の評価に左右されず、自分自身と向き合い、自己の誠実さを追求する大切さを教えてくださっています。私たちに生きていく智慧やヒントを与えてくれているのです。

琴奨菊(現在の秀ノ山親方)

福岡県柳川市出身で、2020年11月場所で現役を引退した元大関の琴奨菊もマインドフルネスを実践していました。

制限時間一杯で始まる取り組みの直前に、琴奨菊関がグイーッと上半身を反らす「琴バウアー」を見たことがあるという方もいるのではないでしょうか。あの動作も、実はマインドフルネスの一種のようです。

日本のスポーツ心理学者で、メンタルトレーニング指導の第一人者である東海大学の高妻容一教授のアドバイスで「琴バウアー」が生まれました。琴バウアーをすることにより、身体に意識を向け集中し、最高のパフォーマンスを十分に出し切ることを目的としていたのです。

取り組み前には、瞑想も行っていたという元大関の琴奨菊。取り組みのひとつひとつの前にルーティンのように行っていた瞑想と琴バウアーで、身体の緊張をほぐし、意識を自分自身に集中させていたのでしょう。

2016年1月に行われた大相撲初場所での優勝も、数々の素晴らしい成績も、マインドフルネスや瞑想が深く関わっていたのではないでしょうか。

空海

真言宗の開祖である空海は、讃岐国(現在の香川県善通寺市)に生まれました。5、6歳の頃から土で仏様を作り、草や木で作ったお堂に置いて拝んでいたといいます。

7歳の時、捨身ヶ嶽(しゃしんがだけ)に登り、「私は大きくなったら仏門に入り、教えを広めて多くの人々をお救いしたい。その願いが叶うなら釈迦如来よ、姿を現したまえ。もし叶わないなら、一命を捨ててこの身は仏に捧げる」こう唱え、谷底をめがけて飛び降りました。

すると、紫色の雲が湧き起こりその間からお釈迦様と美しい天女が現れ、空海をしっかりと抱きとめたという伝説があります。

18歳で都の大学に進学し、在学中に僧侶を目指し22歳で空海に改名します。31歳で遣唐使として中国に赴き、学んだ密教を日本で広めたとされています。

阿字観

阿字観とは、真言密教の瞑想法のひとつであり、瞑想により「世界と自分はひとつである」と実感することです。密教の根本経典のひとつ「大日経」で説かれ、平安時代に弘法大師空海によって日本に伝えられました。

梵字(ぼんじ)である「阿」が書かれた掛け軸の前に座り、その字に集中することで心を整えるという瞑想のやり方です。

禅定(永遠の瞑想)を続けている空海

和歌山県にある高野山奥之院の霊廟(祖霊を祀る建物)において、空海は今もなお生きており、世界の平和と人々の幸福を願って瞑想を続けていると信じられています。高野山を訪れる方は日本国内に留まらず、海外からも多くの参拝客がお参りにきています。

また、空海が※入定してから現在に至るおよそ1200年もの間、毎日欠かすことなく食事が届けられています。これは、「生身供(しょうじんぐ)」という儀式であり、午前6時に朝食、午前10時半に昼食が捧げられているそうです。

姿は見えずとも、空海は正にそこにいるのでしょう。今現在もなお、変わることのない篤い信仰が生き続けています。

※入定とは、僧や行者が断食の修行の後に魂が永久に生き続ける状態に入ることです。空海は、日本で初めて入定した人物とされています。

坐禅正座の姿勢で入定した空海の姿は、死後49日が経っても変わらずに、髪や髭が伸びており、まるで生きているようだったといいます。

スティーブ・ジョブズ

無駄のないシンプルな見た目と操作性で人気のiPhoneやiPadを世に送り出したを作り出した、スティーブ・ジョブズの余計なものは削ぎ落とし、磨きのかかったものづくりの背景には「禅」があるといわれています。

- 単純であること

- 使いやすいこと

- 美しいこと

これらは、スティーブ・ジョブズが大切にしていたことです。

Appleの創始者であるスティーブ・ジョブズが、瞑想を実践していた話は大変有名です。

自宅に瞑想ができる散歩道のようなものを作ったり、お坊さんと対話を継続して行ったりしたことも知られています。

大学を中退し友人と旅をしたインドで、仏教に深く心を惹かれたといいます。

曹洞宗の禅僧である鈴木俊隆が開いたサンフランシスコ禅センターに通い、そこで出会った

助手の乙川弘文(おとかわこうぶん)を、スティーブ・ジョブズは20歳から30年間師として尊敬しました。乙川弘文と同居した5年の間に、坐禅の心を徹底的に学んだスティーブ・ジョブズは亡くなるまで瞑想を実践したといわれています。

何故禅だったのか

断食やインド放浪など、自己啓発のためにあらゆる方法で試行錯誤したスティーブ・ジョブズは、サンフランシスコ禅センターで曹洞宗の教えである「只管打座(しかんだざ)」という、ひたすら座るという瞑想法の指導を受け、修行に励みました。

「シンプルであることは、複雑であることより難しい。」という大変有名な言葉をスティーブ・ジョブズは残しています。

禅の教えそのものであるこの言葉は、物事がシンプルであればいいということではなく、複雑なものを、もともとの基本的な形に削ぎ落とすことが重要であると指摘しています。

「ただただ坐って自分を見つめると、心に落ち着きがないことがよく分かる。静めようとするとかえってざわついてしまうのだけれど、時と共に落ち着いて、普段は捉えにくいものが聞こえる余地ができる。その時、直感が花開くんだ。いつもより物事がくっきり見えて、現状を把握できる。胆が穏やかに座り、今まで見えなかったとてつもない広がりが眼前に開く。」

単純で使いやすく美しいiPhoneは、スティーブ・ジョブズ自身が本当に望むものを深く掘り下げていった先に辿り着いた禅の心の象徴なのかもしれません。

マイケル・ジャクソン

キング・オブ・ポップであるマイケル・ジャクソンも、瞑想を習慣的に実践していたひとりです。ジャクソン・ファイヴ時代からソロ活動に至るまで数多くのヒット曲を世に送り出してきました。

歌だけではなく、ダンサー、音楽プロデューサーとしてなど様々な分野で活躍し、現在もなおアーティスト達に多大なる影響を与え続けています。

幼い頃からマイケル・ジャクソンと仲が良く、後にスタッフとして働いた友人のフランク・カシオの「マイ・フレンド・マイケルMJ」には、マイケルに瞑想を教えてもらった時のことをこのように記しています。

「君も絶対やるべきだよ。雑念を払って、考えを巡らせたり自分の好きなことを思い描いたりするんだ。瞑想は種を植えるのに似ている。心に種を植えれば、それが現実になるんだよ。」

クリント・イーストウッド

映画「許されざる者」、そして「ミリオンダラーベイビー」で、2度のアカデミー監督賞を受賞したクリント・イーストウッドは、2024年5月31日に94歳を迎えました。2024年現在も活動を続けています。

1970年頃から、超越瞑想(TM瞑想)を毎日欠かさず行っているというクリント・イーストウッドが、瞑想について以下のように語っていたそうです。

「瞑想には、素晴らしい効果があります。特に仕事をしている時に、その効果を実感します。なんであれ、他に依存することなく、自分自身でできるものを私は信頼します。瞑想によって、自分の力で自分を支えることができます。ですから私は40年も瞑想を続けてきたのです。」

また、クリント・イーストウッドは、デヴィッド・リンチ監督が設立した、退役軍人の皆さんが抱えている心の傷を癒すための基金「オペレーション・ウォーリヤー・ウェアネス」を支援をする活動を行っています。

アフガニスタンやイラクに出征した兵士たちの3分の1の人々が、アメリカに帰国後PTSDに苦しんでいるといわれています。超越瞑想を行うことで、退役軍人の皆さんが抱えるストレスに素晴らしい効果が出るだろうと、クリント・イーストウッドはコメントしていたそうです。

超越瞑想とは?

超越瞑想(TM瞑想)とは、インド人のマハリシ・マヘーシュ・ヨーギーによって1950年代に知られるようになったマントラ瞑想法をいいます。方法は、毎日2回、心の中で15〜20分間マントラ(真言。静かに復唱する単語、音、または語句)を唱えて心を静め、徐々に神経活動を抑え、意識を深みに導くことで、解放された気づきの状態、最高の境地に達することを目的としています。

ザ・ビートルズ

イギリス・リバプール出身の伝説のロックバンド、ザ・ビートルズの音楽は、時が経っても決して廃れることはありません。

そんなザ・ビートルズのメンバー全員が、超越瞑想(TM瞑想)の指導者マハリシ・マヘーシュ・ヨーギーの元で修行をするためにインドに滞在していたことがありました。

長い間トップスターで居続けたことにより心も体も疲れ切っていたメンバー達は、ジョージ・ハリスンの提案でインドに旅立ちます。

「瞑想を行うことで、心の落ち着きを取り戻すことができる。」と後にポール・マッカートニーは語っていたようです。

ザ・ビートルズはインドに滞在している間に、集中して多くの作品を生み出します。その数は数十曲といわれており、「WhiteAlbum」にほとんどが収録されています。

「アクロス・ザ・ユニヴァース」

1969年12月12日にリリースされた「アクロス・ザ・ユニヴァース」は、マハリシ・マヘーシュ・ヨーギーの講義を受けた際にインスピレーションを受けて作られた曲だそうです。

繰り返し歌われる「Jai Guru Deva Om…」とは、サンスクリット語であり、「我らが導師、神に勝利あれ(神に感謝を)」という意味を表しています。マハリシ・マヘーシュ・ヨーギーの師にあたるグル・デヴに感謝を捧げるマントラなのです。

「実際のところ、最高傑作かもしれない。」後にジョン・レノンは語っていたそうです。

マインドフルネスや瞑想を継続して、より良い毎日を送りましょう

マインドフルネスや瞑想には様々な種類があります。

瞑想を実践してきた歴史上の人物をはじめ、ビジネスの世界、スポーツ界、音楽や映画の世界で活躍してきた方々を8組ご紹介しました。

- 勝海舟

- 西郷隆盛

- 元大関の琴奨菊

- 弘法大師空海

- スティーブ・ジョブズ

- マイケル・ジャクソン

- クリント・イーストウッド

- ザ・ビートルズ

私たちも、就職の面接、試験の前や仕事でプレゼンしなければならない時など、考えただけでも緊張してしまうような場面が訪れることがあります。いざという時に、落ち着いて対応ができたら嬉しいですよね。

もちろん、大事な場面に限っての話ではありません。

マインドフルネスや瞑想の継続により、普段の生活の中で些細な心と体のサインに気づくようになるため、「何か違うことをしている気がする」、「いま、とても心地よい気がしている」などというように、不要なものごとは取り除き、自分が心から望んでいることは実践していこうと、認識ができるようになります。

まっすぐに自分を見つめ、本来の自分として生きていけるよう、日々の暮らしに少しでもマインドフルネスや瞑想を取り入れてみてはいかがでしょうか。

瞑想アプリGASSHO

瞑想に興味があるけれど何から始めればいいのか分からなかったり、知らない人と一緒に体験講座を受けるというのは気が引けたりと、なかなか一歩を踏み出せないという方もいるのではないでしょうか。

瞑想アプリGASHHOは、短い時間でストレスを軽減したり、メンタルヘルスを改善したりと、ご自宅で気兼ねなく瞑想をスタートしたいというあなたをサポートします。

また、お寺に参拝したくても様々な事情で行くことが難しい方もおられるでしょう。

メンタルヘルスだけではなく、以下のようなコンテンツが充実しているため、まるでお寺に参拝しているかのように感じることもできます。

- 一般には滅多に公開されないお寺の貴重な動画の配信

- ご利益のあるお話や雑談

- 感謝の気持ちを込めてお寺にご志納ができる

皆様の心と体の健康が向上し、より良い日々が送れるサポートができたら、こんなに嬉しいことはありません。

最後までご覧いただきまして、ありがとうございました。